- 住宅・不動産

- 暮らし

事例・コラム

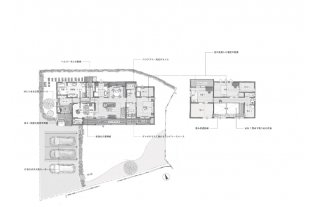

バリアフリー住宅の実例(2)3世帯が寄り添い暮らす家

2023/04/14 00:00

ご依頼者の家族構成は、90代の寝たきりのおじいさま、60代の娘さん夫婦とそのお子さん2人です。「祖父の介護のために水まわりを使いやすくしてほしい」とのご要望から計画がスタートしました。まずは、介護しやすくするためおじいさまの居室をリビングの隣に配置しました。引き戸を開ければご家族の気配を感じられ、移動もスムーズです。同じく水まわりも近くに配置しました。浴室・洗面・トイ...[ 続きを読む ]

バリアフリー建築のチェックポイント(5)温熱環境と災害対策

2023/03/23 00:00

「室温のバリアフリー」とは、建物内の温度や湿度などが一年を通して快適に保たれている状態を指します。この考え方は「身体的なバリアフリー」だけでなく「温熱環境」という面からもバリアを無くし、快適性を追求するという視点から生まれました。特に、自律的に体温を調整することが難しい高齢者や障がい者にとっては重要な要素です。それと同時に、いざという時の災害や停電など、不測の事態に備...[ 続きを読む ]

バリアフリー建築のチェックポイント(3)洗面所・浴室

2023/01/25 00:00

ヒートショックの予防暖かい部屋から暖房設備のない部屋へ行くと急激に温度が変化し、体内で血圧が一気に上昇する事でヒートショックを起こしやすくなります。健康な若い世代でも身体的負担が大きく、高齢者の場合は失神や心筋梗塞、脳梗塞などを引き起こす可能性も出てきます。裸になる脱衣所や浴室、洗面所は特に注意すべき場所で、暖房をつけている居室との温度差が10℃以上あると危険とされて...[ 続きを読む ]

バリアフリー建築のチェックポイント(4)全体の間取り・設備

2023/01/25 00:00

安全で快適な動線を確保する車いすを使用する場合、車いすの大きさ・形状に合わせたスペースと動線が必要です。車いすにもいくつか種類がありますが、方向転換をするときには直径2m以上のスペースを必要とする時もあります。実際に設計をしてみると、かなりの広さが必要だと気づきます。曲がり部分を減らしたり、回転しなくても済む動線にするなど様々な工夫が必要です。高齢者や下半身不随の車い...[ 続きを読む ]

バリアフリー建築のチェックポイント(1)玄関

2023/01/10 00:00

駐車場に屋根をつける障がい者や高齢者が車で外出する際、車いすや歩行器の出し入れなど乗り降りに時間がかかります。駐車場にカーポートを設けたり、玄関までの動線に屋根を付けることで、雨の日でも濡れずに自分のペースで乗り降りできます。身体に負担をかけない段差解消玄関までの段差をなくすには、最もポピュラーなのがスロープです。スペースを確保できない場合には段差昇降機がおすすめです...[ 続きを読む ]

バリアフリー建築のチェックポイント(2)トイレ

2023/01/10 00:00

出入り口を設ける方向と手すりの位置トイレで介助しやすくするためには、便器のまわりに介助者がしゃがみこめるよう60cm程のスペースが必要です。部屋を上から見た時、便器に平行な方向に出入り口を設けることが基本です。また、手すりの使いやすい位置や高さは人それぞれです。トイレ内での動きを想定し、身体のバランスを取れる位置を探っていきます。一方で、使用時以外は収納できるタイプの...[ 続きを読む ]

家族を支える、将来を見据えたバリアフリー住宅

2022/10/21 00:00

バリアフリー住宅では、高齢者や障がい者と同居の家族が、ともに生活の質を損なわず安全・安心に住み続けられる設計が求められます。障がいを負った時に始める家づくりは、リハビリの状況、退院までのスケジュール、そもそもこれからどう生活していけば良いのかなど、さまざまな条件と先の見えない不安の中で、まるで追い立てられるように進めるケースも珍しくありません。そんな中だからこそ、見落...[ 続きを読む ]

家族にとっての「真のバリアフリー住宅」とは (後編)

2022/10/08 00:00

そこで暮らす人の“思い”や“生活”に寄り添う実際にご自宅を訪問したところ、2階にある息子さんの部屋に改善の余地があることがわかりました。クローゼットの一部を使って、ホームエレベーターを設置すれば、車いすであってもスムーズに2階へ移動ができます。水まわりについても、実際に車いすに乗って寸法や使い勝手を確認してみると、洗面台のみ手を加えれば問題なく生活できるという結論に達...[ 続きを読む ]

家族にとっての「真のバリアフリー住宅」とは(前編)

2022/10/07 00:00

医療関係者との面談において、障がい者本人も交えて作った基本計画になかなか理解を示してもらえないケースは珍しくありません。医療関係者は医療のプロですが、建築のプロではありません。そこでまず最優先されるのは「安全」であること。「ご家族にとっての快適な暮らしとは何か」というQOLの視点が抜けてしまっていることが往々にしてあります。そんなすれ違いを実感し「心のバリアフリー」と...[ 続きを読む ]

バリアフリーコーディネーターの役割

2022/09/05 00:00

情報収集と整理によって最適なプランへと導くバリアフリーコーディネーターとは、バリアフリー住宅・施設を新築・リフォームをしたい方に「安心・安全・快適」な住まい・施設を提案する、言わばアドバイザーです。医師やケアマネージャーなどさまざまな医療関係者から話を聞き、調整やアドバイスを行います。こうした役割が必要になるのは、障がいを持っている人やその家族だけでは、バリアフリー化...[ 続きを読む ]